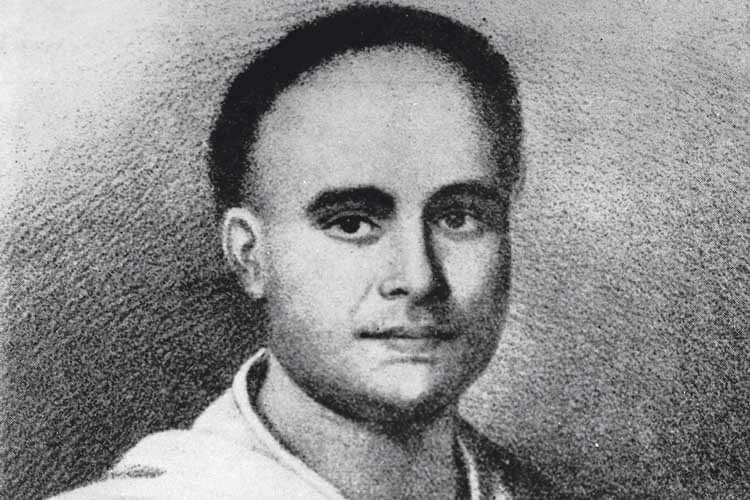

একটা লোক একটা জাতির মেরুদণ্ড গড়ে দিয়েছিল।

একটা লোক একটা ভাষাশিক্ষার মেরুদণ্ড গড়ে দিয়েছিল।

বাংলার-বাঙালির মেরুদণ্ড যেক’টি অস্থি দিয়ে গঠিত, তার একটি দৃঢ়তম অস্থির নাম বিদ্যাসাগর।

আমি একজন মানুষকে যখন চিনি, জানি— তখন তাঁর মধ্যে প্রথম কী দেখি? দেখি লোকটার মধ্যে জেদ কতটা। কোনও কিছু করব মনে করলে কতটা ডেডিকেশন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই গুণ আমি খুব মানুষের মধ্যে পাই। আমি নিজে বাঙাল। পূর্ববঙ্গের গোঁয়ার জেদি রক্ত আমার শরীরে। সেটা নিয়ে আমার অহংকার কম নয়। কিন্তু এই জেদের ব্যাপারে যাঁকে আমি ঈশ্বরের আসনে বসাই, তিনি আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘কোকিল যেরূপ কাকের বাসায় গোপনে ডিম পাড়িয়া যায়, বিধাতাও সেরূপ গোপনে বিদ্যাসাগরকে বাঙালিকে মানুষ করিবার ভার দিয়া গিয়াছিলেন।’ বর্ণপরিচয় থেকে বিধবাবিবাহ— বিদ্যাসাগর বাঙালির জন্য কী কী করেছেন, তার তালিকা কোনও শিক্ষিত বাঙালিকে দেওয়ার দরকার নেই। বিনিময়ে বিদ্যাসাগর কী পেয়েছিলেন, সেটা বোধহয় আমরা সকলে জানি না। নিজের পরিবার, গ্রাম, আত্মীয়, বাড়ি— স্রেফ মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য ভদ্রলোক সব ছেড়েছিলেন।

জেদ! জেদ! জেদ!

এই একটা জিনিস সাধারণ আর অসাধারণকে আলাদা করে দেয়। নেপোলিয়ানের ভক্ত ছিলেন। ফরাসি শাসকের থেকে জেদ জিনিসটা রপ্ত করেছিলেন ভালই। জীবনে কোনও কিছু মাঝপথে ছেড়ে দেননি। যাতে হাত দিয়েছেন, শেষ দেখে ছেড়েছেন। তার জন্য আপন ভাইদের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে। সম্পত্তির ভাগ ছেড়েছেন। আবার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ থাকা অবস্থাতেই ভ্রাতৃবধূর হাতে তুলে দিয়েছেন সংসার চালানোর টাকা! বিনিময়ে ভাই শম্ভূচন্দ্রের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে ‘কাপুরুষ’ বদনাম!

বিধবাবিবাহ নিয়ে লড়ছেন যখন, তখন তাঁর প্রাণনাশের আশংকা সমূহ! রাতের পথে তাঁকে খুন করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে গুন্ডারা। তার মধ্যেই অনুচর শ্রীদামকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন অবলীলায়, সেই বিদ্যাসাগর নাকি কাপুরুষ!

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যেটুকু পড়েছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, লোকটা আসলে বাঙালিই নয়। বাঙালির শরীরে এত জেদ থাকে না। গোটা সমাজ যখন থুথু করছে, মা–বাপ তুলে গালি দিচ্ছে, খুন করবে বলে গুন্ডা লেলিয়ে দিচ্ছে, লোকটা স্রেফ জেদকে সম্বল করে পরাশর সংহিতা চষে ফেলছে বিধবাবিবাহের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে বের করবে বলে।

অবশেষে পেলেন।

‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পাতৌ

পঞ্চসাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যে বিধীয়তে’

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বা স্থির হলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত।

শাস্ত্রে অনুমতি ছিল। সমাজের মাথাদের অনুমোদন ছিল না। বাকিটা বিদ্যাসাগর বুঝে নিলেন।

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হল। শুধু ওই লোকটার জেদে। তারপরেও কুৎসিত আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে বাকি জীবনটা।

সরকার ফিল্মে সুভাষ নাগরে (অমিতাভ বচ্চন) বলেছিলেন, ‘মুঝে যো সহি লাগতা হ্যায় ওয়ো ম্যায় করতা হুঁ। চাহে ওয়ো ভগওয়ানকে খিলাফ হো, সমাজ কে খিলাফ হো, পুলিস কানুন ইয়া পুরি সিস্টেম কি খিলাফ কিঁউ না হো।’

তার ঢের ঢের আগে প্রাণের ঝঁুকি কাঁধে নিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।’

সেই জেদ! অনমনীয় জেদ! নইলে সেই যুগে ৫০০টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে কি আর কেউ বলতে পারেন, দরকার হলে মুদির দোকান দেবো, আলু–পটল বেচে দিন চালাব, তবু মাথা নোয়াব না। নোয়ানওনি।

বাঙালি হয়ে ভাল কাজ করবেন, লোকের উপকার করবেন, অথচ গালি খাবেন না, তা কখনও হয় না। বিধবাবিবাহ সংগঠিত করতে গিয়ে বারবার প্রতারিত হয়ে পরমবন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।’’

আক্ষেপটা বুঝতে পারছেন? বিধবাবিবাহের মতো একটা কাজ, যা কি না বাঙালি নারীদের ভবিষ্যৎ পালটে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, সেই কাজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মতো উদ্যমী মানুষ অবধি পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ঠিক করলেন ছেলে নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে ষোড়শী ভবসুন্দরীর বিয়ে হবে। তিনি বাংলায় বিধবাবিবাহের পুরোধা। তাঁর ছেলে যদি বিধবাকে বিয়ে না করে, তাহলে দেশের লোক কেন মানবে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের নিদান?

প্রত্যাশিতভাবেই বাধা এল। বাড়ির বাইরে থেকে তো এলই। এল ঘরের ভিতর থেকেও। যে মা–কে তিনি ঈশ্বরীজ্ঞানে পুজো করতেন, সেই ভগবতীদেবীও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেননি। স্ত্রী দীনময়ীদেবীকেও পাশে পাননি বিদ্যাসাগর। বাংলার নারীদের স্বার্থের জন্য লড়ছেন যে পুরুষ, তাঁর পাশে নেই তাঁর মা এবং স্ত্রী! ভাবা যায়?

এই বিয়েকে কেন্দ্র করে পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বিয়েটা হল মির্জাপুর স্ট্রিটে কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে। সেই বিয়েতে বিদ্যাসাগরের স্ত্রী কিংবা মা— কেউই আসেননি। তখনও বিদ্যাসাগরের জানা নেই যে ছেলের বিয়ের জন্য তিনি এত লড়লেন, সেই ছেলেকে মাত্র দু’বছরের মধ্যে ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। আর এই পুত্র-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত পত্নী-বিচ্ছেদ ঘটেছিল মানুষটির। পুত্রের প্রতি অনমনীয় মনোভাব মানতে পারেননি তিনি। দীনময়ী দেবী মারা যান বিদ্যাসাগরের আগে। বিদ্যাসাগর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বীরসিংহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাননি।

১৮৭২ সালে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে দিলেন বিদ্যাসাগর। উইলে লিখে গেলেন, ‘আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য, ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।’

সব ছেড়ে চলে এলেন ঝাড়খণ্ডের কার্মাটাঁড়ে। বর্তমানে সাইবার প্রতারণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কুখ্যাত জামতাড়া ও মধুপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গা। মূলত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বাস এখানে। পাঁচশো টাকায় স্থানীয় এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে আমবাগান সমেত প্রায় ১৪ বিঘা জায়গা কিনে তৈরি করলেন নন্দনকানন নামে একটি স্কুল। । রাতের স্কুল চালানোর জন্য মাঝখানে একটি হলঘর, একপাশে শোবার ঘর, অন্যপাশে পড়ার ঘর। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি ‘সীতার বনবাস’, ‘বর্ণপরিচয়’-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

। রাতের স্কুল চালানোর জন্য মাঝখানে একটি হলঘর, একপাশে শোবার ঘর, অন্যপাশে পড়ার ঘর। বাড়িতে ঢোকার ডান দিকে নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন একটি কিষাণভোগ আমগাছও। বাগানের দেখভালের জন্য কালী মণ্ডল নামে এক মালিও ছিল তাঁর। কালীকে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে লাগিয়েছিলেন একটি ভাগলপুরি ল্যাংড়া আমগাছ। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি ‘সীতার বনবাস’, ‘বর্ণপরিচয়’-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

সহজ সরল সাঁওতালদের কাছে অচিরেই কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। সাঁওতালরা আসতেন ভুট্টা বিক্রি করতে। বিদ্যাসাগর সেই ভুট্টা কিনে ঘরে রাখতেন। দিনের শেষে কাজ সেরে ফেরার পথে আবার সেই ভুট্টা সাঁওতালদেরই খাইয়ে দিতেন। একাসনে সাঁওতালদের পাশে বসে নিজেও ভুট্টা পুড়িয়ে খেতেন। রোগে–অসুখে সাঁওতালদের চিকিৎসা করতেন হোমিওপ্যাথি মতে। এমনকী নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে কলেরা রোগীরও সেবা করেছেন বিদ্যাসাগর। প্রতি বছর পুজোর সময়ে সাঁওতালদের জন্য জামাকাপড় কিনতেন। শীতে দিতেন চাদর কম্বল।

বোধহয় জীবনের শেষপ্রান্তে এখানে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ভাই শম্ভূচন্দ্রকে বলেছিলেন, ধনীদের সঙ্গে মেলামেশার থেকে তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে মিশতেই বেশি ভালবাসেন। কারণ, ‘ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালোবাসি।’’ এই সাঁওতালদের মধ্যেই তাঁর শেষ দিনগুলির একটা বড় অংশ কাটান।

এই কার্মাটাঁড়েই ঘটেছিল সেই বিখ্যাত ঘটনা। স্টেশনে নেমে এক ভদ্রলোক কুলি কুলি বলে হাঁকডাক করছেন। বিদ্যাসাগর নিজে এগিয়ে তাঁর মালপত্র বয়ে নিয়ে গেলেন। শেষে ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের পরিচয় জানতে পেরে লজ্জায় অধোবদন। সেই স্টেশনের নাম এখন বিদ্যাসাগরের নামেই।

হয়তো বাকি জীবনটা সেখানেই থেকে যেতেন বিদ্যাসাগর, যদি না শরীর ভেঙে পড়ত। চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতায় বাদুড়বাগানের বাড়িতে। কয়েকবছর পরে সেখানেই মৃত্যু হল এই যুগপুরুষের।

শেষ জীবনে এই একাকিত্ব কি প্রাপ্য ছিল বিদ্যাসাগরের? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থায় এত অবদান রেখে লড়ে গেলেন যিনি, তাঁকে তো মাথায় করে রাখা উচিত ছিল বাঙালির। পরিবর্তে কী পেলেন? পরিবারের সদস্যরাই দূরে সরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের অপরাধ? তিনি আমাদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। শুধু লেখাপড়ার দিক দিয়েই নয়, নীতিশিক্ষা এবং আদর্শগতভাবে? তার জন্য যা ঠিক মনে হয়েছে, তাই করেছেন। যা ন্যায়, যা সত্য তার জন্য স্বজনত্যাগ করতেও পিছপা হননি। বিদ্যাসাগর একদিকে আমাদের গর্ব। অন্যদিকে তাঁর এই নির্জন একাকিত্ববাস আমাদের লজ্জা।

এই কাজটা করার জন্য যে বিরাট পরিমাণ হৃদয় লাগে, তা ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের জীর্ণ বাঙালি জাতির বুকের খাঁচায় নেই।

অত বড় হৃদয়, এত সাহস ধারণ করতে বিরাট এক সাগর লাগে। যে সাগরের নাম বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে এতগুলো বছর কেটে গেছে। তাঁর লেখা বর্ণপরিচয় পড়েই বাংলা ভাষায় লিখতে শিখেছি। কিন্তু তাঁর ওই জেদ, যে জেদের জন্য ঠিক মনে করলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে সরে আসা যায়? সেটা শিখব কী করে? জেদ শেখার তো কোনও বর্ণপরিচয় নেই।

ভুল বললাম। আছে। জেদ শেখার বর্ণপরিচায়ক বইটির নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী!