ঘণ্টে,

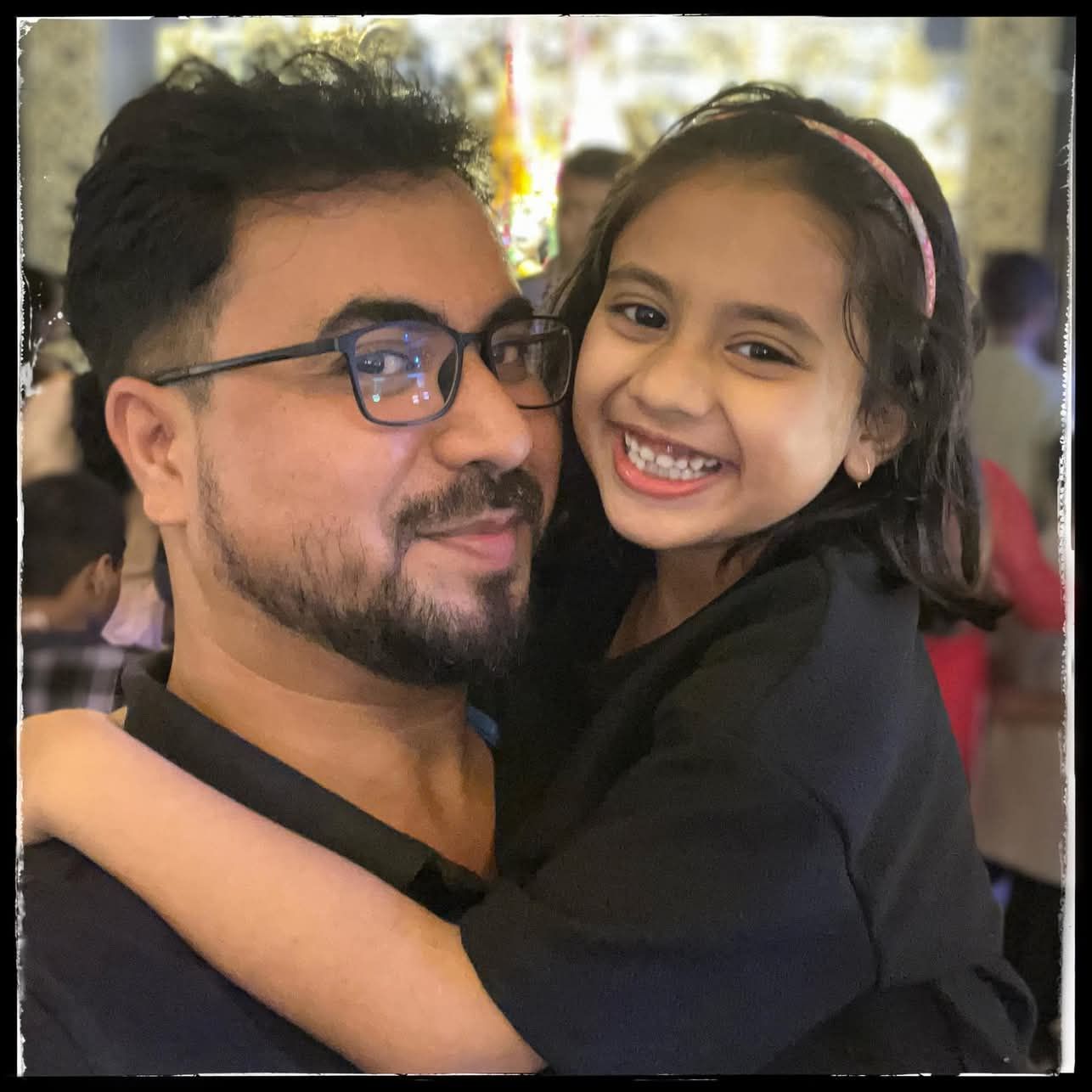

বাবা হওয়ার সবচেয়ে মজার জিনিসটা কী জানিস? চোখের সামনে যে শিশুকেই দেখি না কেন, তার প্রতি অপার মমত্ব পাহাড়ী গ্রামের সন্ধে নামার মতোই ঝুপ করে নেমে আসে। একটুও সময় নেয় না। তোকে এই লেখা যখন লিখতে শুরু করেছি, তখন মাটি থেকে কয়েক হাজার ফিট উঁচুতে উড়ছি। আমার বাঁয়ে বিকেলের ঝলমলে সোনালি রোদ পাহাড়ের বরফে ঠিকরে হিরের টুকরোর মতো ঝলমল করছে। কিন্তু তারচেয়েও মন ভালো করা ঝলমলে দৃশ্য কী জানিস? ফ্লাইটে আমার সিটের ঠিক কোণাকুণি ডানদিকে একটি বছর চারেকের বাচ্চা মেয়ে তার বাবার বুকে মুখ গুঁজে আধা ঘুমন্ত অবস্থায় আঙুল চুষছে।

মেয়েটি বা তার বাবা আমার কেউ নয়। চিনিও না। তবু এই দৃশ্য দেখে বুকের মধ্যে যে উথালপাথাল ভালো লাগা, তা আমি তোর জন্যই পেয়েছি। এই একটা সাধারণ সামান্য দৃশ্য যে বাঁ দিকের সোনা ঝলমলে হিমালয়ের চেয়েও শতগুণে বেশি উজ্জ্বল হতে পারে, তা বাবা না হলে কোনওদিন বুঝতাম?

সামান্য সাধারণ রোজকারের দৃশ্যে এই যে কোটি টাকা দামের সুখ। একেই তো পিতৃত্ব বলে।

আজ তুই আট বছরে পা রাখলি। তোর যে কোনও বহুদর্শী শুভাকাঙ্খীর উচিত, তোকে এই বলে আশীর্বাদ করা, ‘মানুষ হও। মানুষের মতো মানুষ হও।’ এই মানুষের মতো মানুষ কিন্তু কেউ এমনি এমনি হয় না। তার জন্য আমাদের হিন্দুদর্শনে যাকে সত্ত্বগুণ বলে, সেটা থাকতে হয়। যে গুণ থাকলে মানুষ স্থির হয়, ভাবনাশীল হয়, সংবেদনশীল হয় এবং বিশ্বপ্রকৃতির থেকে সে নেওয়ার পাশাপাশি দেওয়ার চেষ্টাতেও উদ্যোগী হয়।

আমি একা বাঁচব না, একার সুখের চেষ্টা করব না, আমার চারপাশের মানুষদের প্রয়োজনে নিজে ত্যাগ স্বীকার করব, আমার চারপাশের মানুষদের প্রতি সংবেদনশীল হব, জীবনের তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা থেকে আনন্দের রসদ খুঁজে নেবো— এই হলো আমার কাছে ‘মানুষের মতো মানুষ’–এর সংজ্ঞা। বাবা হিসেবে আশা করব, তুই এই সংজ্ঞার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠবি।

ঠিক যেভাবে জিমে গিয়ে কঠোর পরিশ্রমে ঘাম না ঝরালে আমাদের দেহের মাসলগুলো পুরুষ্টু হয়ে ওঠে না, ঠিক তেমনই মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বগুণের মাসল ফুলে তা বাইরে বের করে আনার জন্যও চাই একটু অন্যধরনের জিম। মগজের জিম। সেই জিম করতে গেলে বারবেল ডাম্বেল লাগে না। লাগে প্রচুর বই পড়া। প্রচুর সাহিত্য পড়া। তুই এখন বাংলা পড়তে শিখছিস। অল্প–অল্প অ–আ–ক–খ। যতই সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হোক, আমি জানি, বাংলা তোকে শিখতেই হবে। শিখতে শিখতেই একদিন তুই ‘পথের পাঁচালি’ পড়বি।

কেন হঠাৎ ‘পথের পাঁচালি’–র কথা বললাম? কারণ, এই সামান্য–সাধারণের মধ্যে অসামান্যের আনন্দ এবং সেই আনন্দের উদযাপন, বাংলা ভাষায় তার পথের পাঁচালির চেয়ে বড় উদাহরণ আর নেই।

‘পথের পাঁচালি’–তে একটা দৃশ্য পাবি যেখানে, অপুর বাবা হরিহর বন্ধু নবীনের সঙ্গে মাছ ধরার আলোচনা করতে করতে হাঁটছেন। আগে–পিছে চলেছে অপু। পথের ধারে ঝোপে মধ্যে এক ঝলকের সে দেখতে পায় খরগোশ! উৎসাহে লাফিয়ে উঠে সে বাবার হাত টেনে ধরে প্রশ্ন করে, ‘বনের মধ্যে কী গেলো বাবা? বড় বড় কান!’

মানুষের জীবনে রঁদেভু হয় মিঠাই। আর সে বড় সুখকর রঁদেভু। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালি’ আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাসগুলোর একটা। কত বছর আগে পথের পাঁচালি লিখেছেন বিভূতিভূষণ? আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে। আর এই সেদিন কী হয়েছিল জানিস?

আমি আর তুই বাড়ির সামনে হাঁটছি। পাশের ফাঁকা জমিটায় আগাছা জমে জঙ্গল হয়ে আছে। আচমকাই ইঁদুর জাতীয় কিছু সেটার থেকে বেরিয়ে, কিছুটা এগিয়ে, মাঝপথে আমাদের দেখে ভয় পেয়ে ভিতরে ঢুকে গেলো। খুব অবাক হয়ে তুইও আমার হাত টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করলি, ‘বাবা, ঝোপের মধ্যে কী গেলো ওটা! কত্ত বড় লেজ!’

বিশ্বাস কর, এই একটা প্রশ্নে আমার চোখের সামনে যেন চোখের সামনে পরপর কতগুলো পর্দা সরে গেল। মনে পড়ে গেল, স্কুলজীবনে প্রথমবার পথের পাঁচালি পড়ার সেই বিষণ্ন গরমের ছুটির দুপুর। হরিহরের হাত ধরে অপুর হেঁটে যাওয়া। অপুর চোখের অপলক দৃষ্টি, অপার বিস্ময়। সেদিনের মনে গেঁথে যাওয়া লাইনগুলোর প্রায় একই সংলাপ যদি বাস্তবজীবনে আমার হাত ধরে আমারই মেয়ে বলে, তাহলে কোন বিভূতিভূষণ পড়া বাঙালির শিহরন জাগবে না বলতো?

ঘন্টে, আমি এটাই বলতে চাইছি তোকে, এটাই শেখাতে চাইছি। কোনও কিছু অসম্ভব ভালো লাগার জন্য কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচ করার দরকার নেই। জীবনে খুব ছোটছোট ব্যাপার, খুব ছোটছোট জিনিস, ছোটছোট ঘটনার রিটার্ন যে কী বিপুল, তা তুই ধীরে ধীরে বুঝতে শিখবি।

দুনিয়া বড়ই অদ্ভুত জায়গা। এই যে শিশুসুলভ সারল্য, তা কিন্তু জীবন আমাদের দিয়েই জগতে পাঠায়। যে কারণে, সামান্য একটা কলমের ঢাকনা কিংবা কাপড়ের টুকরো হাতে পেলে তোর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। আমার সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়ে বহু দামি জিনিসকে সাইডে রেখেও তোর হাত চলে যায় সামান্য একটা সস্তার খেলনার দিকে। এই সারল্য আমরা বয়সের সঙ্গে হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে জানলার কার্নিশে বসা শালিক পাখি দেখা, বাড়ির সামনের মাঠে গোরুর মুখ মাটিতে গুঁজে বিশ্রাম নেওয়ার দৃশ্যে তুই আনন্দ পাস। ডেকে এনে দেখাস, ‘বাবা বাবা, দেখো গরুটা মাঠের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে।’ দৃশ্য হিসেবে এ বড়ই সাধারণ। কিন্তু তোর কাছে অমূল্য। হয়তো আমারও একসময় এতটাই সারল্য ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াদারি করতে করতে তা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

তোর জন্মদিনে আমার চাওয়া থাকবে, আমার মেয়ের এই সারল্য যেন কোনওদিনও না মরে যায়। মরবে না, যদি তুই এই অল্পে এবং সাধারণে খুশি হওয়ার বা আনন্দ পাওয়ার চর্চাটা ছেড়ে দিস। গত তিনবছরে আমি নিজে এই চর্চাটা করছি। সুফলও পাচ্ছি। যে কারণে বাগডোগরা এয়ারপোর্টের থেকে বেরিয়ে, মেন রোডে উঠতে না উঠতেই রাস্তার বাঁ পাশের মাঠের ফুটবল খেলার দৃশ্য দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি এও জানি, এই সারল্য তোর ক্ষতি করবে। তবু নিজেকে পাল্টাবি না। যদি পাল্টাস, জীবনে আরও বড় কিছু হারিয়ে ফেলবি।

কীভাবে শিখবি এই সারল্য? তাও বলে দিচ্ছি। বই পড়তে হবে মিঠাই, প্রচুর প্রচুর সাহিত্য পড়ে ফেলতে হবে জীবনের প্রথম তিরিশ বছরের মধ্যে। যদি শিক্ষকতা বা অধ্যাপনায় না যাস, তাহলে সাহিত্য তোকে পেটের ভাত দেবে না। তাহলে সাহিত্য কী দেবে? দেবে চরিত্র গঠনের উপাদান। একটা মানুষের মানসিক গঠন যা যা দিয়ে তৈরি হয়, তার অন্যতম জোগানদার হলো সাহিত্য। সে তোকে কাঁদতে শেখাবে, হাসতে শেখাবে, ভয় পেতে শেখাবে, রাগতে শেখাবে, ভাবুক হতে শেখাবে, সহমর্মী হতে শেখাবে। যতক্ষণ না তুই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘লোটাকম্বল’ পড়বি, পলাশের একাকিত্বে তোর বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে না। যতদিন না সমরেশ মজুমদারের ‘মনের মতো মন’ পড়বি, ততদিন স্বপ্নাশিসের আর আহিরের মধ্যে প্রেমের পাশাপাশি গড়ে ওঠা নির্ভরশীলতা, একে অপরের জন্য লড়ে যাওয়ার কথা জানবি না। যতদিন না ‘আরণ্যক’ পড়বি, বুঝতে পারবি না, স্রেফ নির্জন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাটা সত্যচরণকে কী পরিমাণ আনন্দ দিতে পারে।

ঘন্টে, জীবনে এই প্রত্যেকটা অনুভূতির দরকার আছে। কারণ, এই চরিত্রগুলোর মতোই কেউ কেউ তোর জীবনে চারপাশে আসবে, থাকবে। তোকেও জানতে হবে, একটা পলাশ এলে কী করে তার হাত ধরতে হয়, একটা ‘অতিথি’–র মনমোহন মিত্র এলে কীভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়, বিস্মিত হতে হয় এই দুনিয়ার নানা অজানা বিষয় জানতে জানতে। কিংবা জঙ্গলে ঘুরতে গেলে কীভাবে চারপাশটা দেখতে হয় আরণ্যকের সত্যচরণের চোখ দিয়ে।

এগুলোই আমাদের জীবনকে সুন্দর করে। আরও উন্নত করে। বাঁচতে হলে তো এভাবেই বাঁচতে হবে। স্রেফ খেলাম আর ঘুমোলাম করে জীবন তো পশুরাও কাটায়। আমরা নিশ্চয়ই তেমন হব না। আমরা আবার চলে যাব সত্যজিতের ‘অতিথি’ গল্পে, যা থেকে পরে তৈরি হয়েছিল ‘আগন্তুক’। শেষ দৃশ্যে উৎপল দত্ত বলছেন, ‘আমরা কী হবো না সাত্যকিবাবু?’ ছোট্ট সাত্যকি হেসে উত্তর দিচ্ছে ‘কূপমণ্ডুক’।

কূপমণ্ডুক তো শুধু ঘরে বসে থেকে হয় না। হয় মানসিকভাবেও। প্রতিটি মানুষের ভিতরে এক একটা দেশ থাকে, এক একটা উপন্যাস থাকে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, দেখতে হবে তাদের। চিনতে হবে। কত গল্প কত ঘটনা আছে একএকটা দেশমানুষের বুকে। তুই সেই মানুষগুলোর মধ্যে ঘুরতে যাবি না? তাদের চিনবি না?

তুই বড় হয়ে যা নিয়েই পড়াশুনো কর, পেশা হিসেবে যা–ই বেছে নে, এই প্রতিটি মানুষের বুকের মধ্যে থাকা গল্প কিন্তু তোকে তোর কাজটা করতেও সাহায্য করবে। অতএব এ সুযোগ ছাড়িস না।

বই পড়ার ক্ষেত্রে (এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও) লোকের মুখের ঝাল খাবি না। আসলে অনেক কালজয়ী সৃষ্টিকেই ‘ওঁর লেখা তো স্টিরিওটাইপড, ওঁর লেখা তো ক্লিশে, ওঁর লেখা তো খাজা’ বলে তোকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। শুনবি না। জানবি, একধরনের মানুষ থাকেন, যাঁরা যে কোনও সৃষ্টিকেই আক্রমণ করে। এই মানুষগুলো যে কোনও জিনিসকেই দুম করে খারাপ বলে দেয়। কারণ, তারা মনের ভিতরে খুব ইনসিকিওরড থাকে। তারা নিজেরা জানে, তারা কতটা নিঃস্ব। তাই তারা মনে করে, কোনও জিনিসকে (বিশেষত বিখ্যাত হয়ে যাওয়া জিনিসকে) দুম করে খাজা বলে দিলে, লোকে খানিকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে, ‘বাবাহ! এত বিখ্যাত লেখককে খারাপ বলে দিল! তাহলে না জানি লোকটা কতটা বোদ্ধা যে, এত লোকে যারা ওই লেখকে ভালো বলে, তাদের সকলের চেয়ে বেশি ইনি বেশি বোঝেন।’

বেশি বুঝিস না ঘন্টে। কখনও বেশি বুঝিস না। বেশি বুঝলে, ওই ঝোপের মধ্যে খরগোশ দেখে অবাক হওয়ার ক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওই সারল্যটা জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। ছোট সামান্য জিনিস দেখে বিস্মিত হওয়ার বোধ কিংবা জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আকাশে দিকে তাকানোর বিস্ময়ের ক্ষমতা জীবন বয়সের সঙ্গে কেড়ে নেয়। বেশি বুঝতে গেলে এই চরম সুখ থেকে বঞ্চিত হবি।

যেমন ধর আমার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা ভালো লাগে না। তার মানে কি এই, যে উনি খারাপ লেখিকা ছিলেন? না, এত পাঠক যখন ভালো বলেছেন, তার মানে এটাই, যে তাঁদের ভালো লেগেছে। আমার ভালো লাগেনি, মানে হলো আমার ভালো লাগার বোধটা কাজ করেনি। আমি রিলেট করতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা। ‘বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না’ জেলা–গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালো লেগেছিল। আমার ভালো লাগেনি। তার মানে তো এইটা নয়, ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালো লাগাটা মিথ্যে।

আমাকে এদিকেরটাও জানতে হবে, ওদিকেরটাও জানতে হবে। নইলে ব্যাপারটা তো অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হয়ে যাবে।

অতএব জীবনে প্রচুর অবাক হতে হবে। তাতে হয়তো ধাক্কাও আসবে। তা আসুক। কে বলল, জীবনে সব পারফেক্ট হবে? হবে না। কোনও ম্যাচ খেলতে গিয়ে কোনও প্লেয়ার যখন হেরে যান, তার মানে তো এই নয়, তাঁর মাঠে ঝরানো ঘামগুলো মিথ্যে। ট্রফি জেতাটা খেলার একটা পার্ট। আসল হলো, মাঠে নামা, খেলা। হারজিত তো পরের, থুড়ি সবার শেষ ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, হারের পরেও ঘাম মুছতে মুছতে পরের ম্যাচে জেতার জেদ বজায় রাখতে পারাটা খুব বড় গুণ। সে জেদ তোর মধ্যে এমনিই আসবে, ওটা তুই আমার থেকেই ইনহেরিট করবি।

তোর শরীরে গোঁয়ার বাঙাল রক্ত বইছে। বাঙালের গোঁ বড় সাংঘাতিক জিনিস। সে যা চায়, তা সে নিয়ে ছাড়ে। আমি তোকে বলে দিচ্ছি, তুই আমার। আমারই হবি। চাওয়ার মতো চাইতে পারলে স্বয়ং ঈশ্বরী এসে ভক্তের হাত ধরে তাঁকে শান্ত করেন। আর তুই তো আমার ঈশ্বরী, তুই তো আমার মা। রামপ্রসাদ সেন তো আমার জন্যই বলে গিয়েছেন, ‘যদি ডাকার মতো ডাকতে তোকে পারি, তুই আসবিনে তোর এমন সাধ্য নেই।’

হ্যাপি বার্থ ডে ঘন্টে। জানবি, তোর বাবা কখনও ময়দান ছাড়েনি। ছাড়বে না।

তোকে অনেক অনেক আদর, পেটে মুখ লাগিয়ে ভ্রুম ভ্রুম এবং অনেক অনেক বইয়ের উত্তরাধিকার দিলাম।